写真植字Phototypesetting

「写真植字」とは、フィルム写真の原理を応用して文字を印字する技術のことです。

写真植字の

しくみと

手動写植機

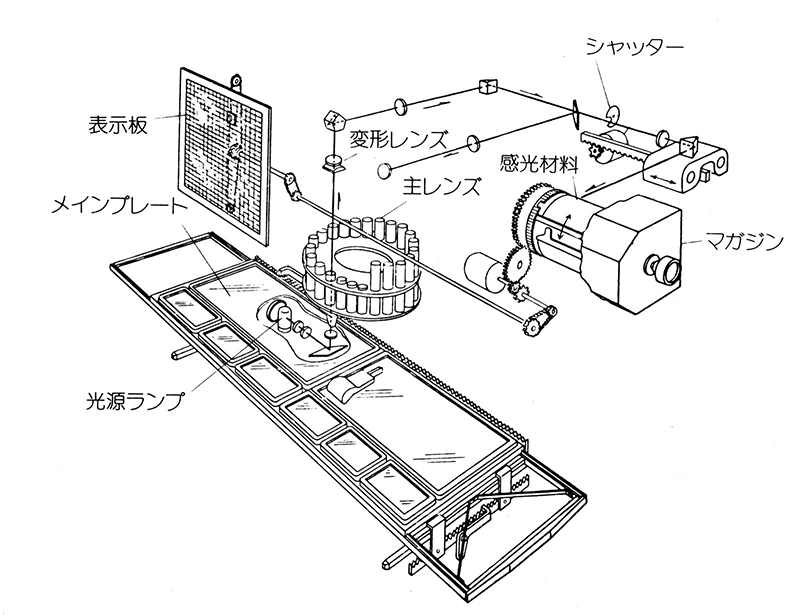

「写真植字」はその名の示すように、写真の原理を応用して植字を行ないます。

ネガ状の文字盤に光をあてることで、文字のかたちの光を作り出し、レンズによって拡大して印画紙に露光。その印画紙を現像処理することで、文字が黒く印字されるというのが、写真植字の基本原理です。

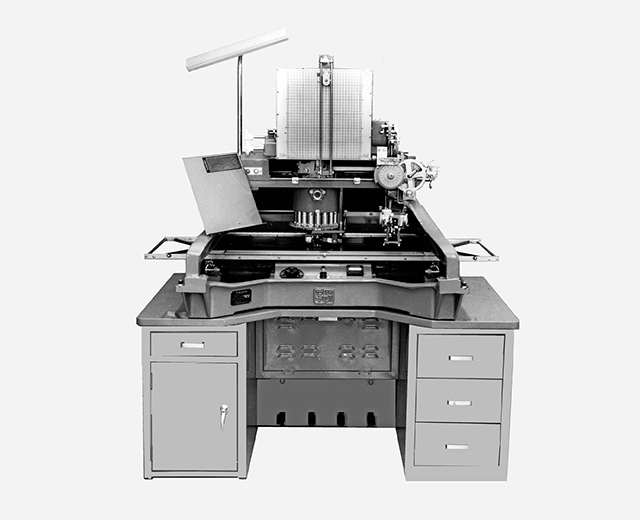

1字ずつ採字を行ないながらシャッターを切って印字を行なう初期の写植機は、のちの自動写植機、電算写植機に対して手動写植機と呼ばれています。

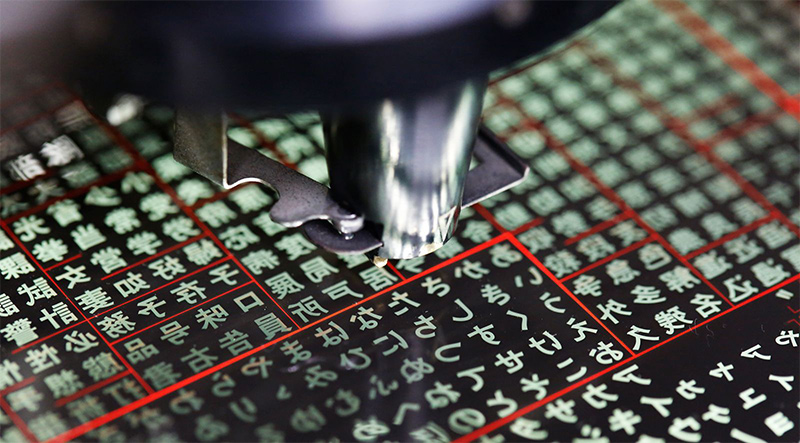

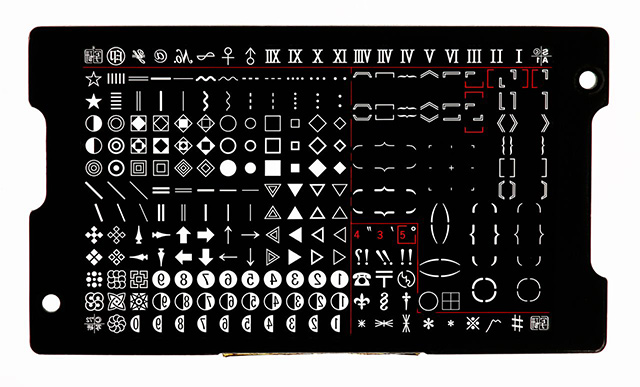

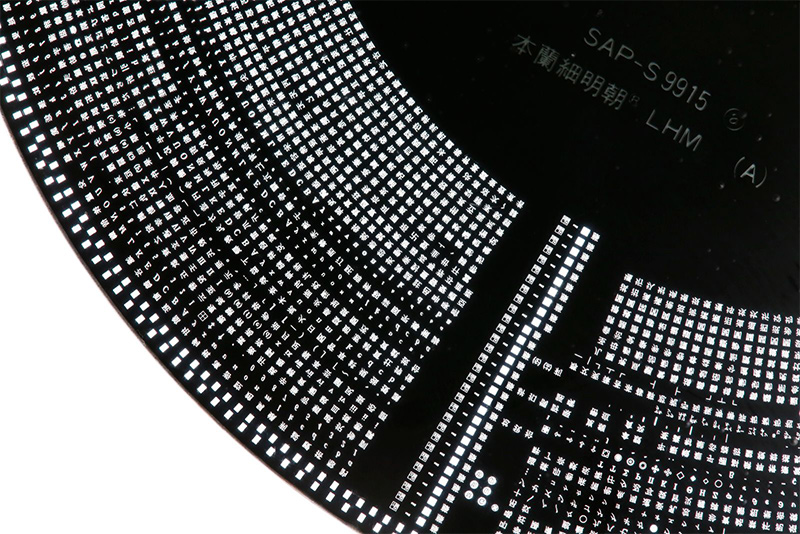

文字盤

手動写植機で使われていた文字盤は、光を通さない黒地に対して、文字のかたちが切り抜かれたネガフィルムのようなものです。

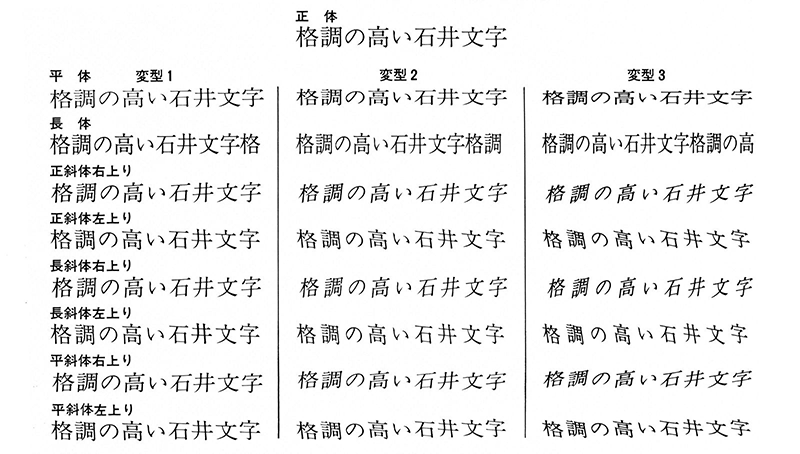

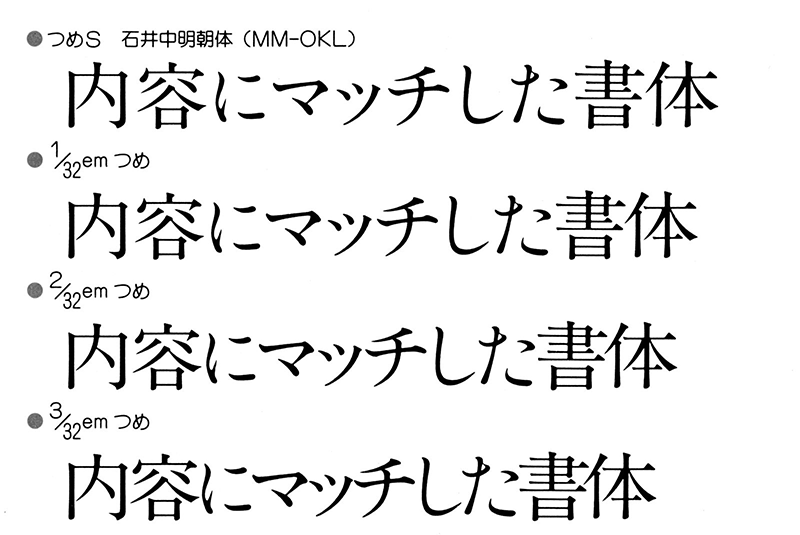

印字する文字に光を当てることで文字のかたちを作り出し、サイズごとに作られた拡大レンズや、変形レンズを通すことで、ひとつの文字盤の文字からさまざまなサイズ、スタイルを印字することができました。

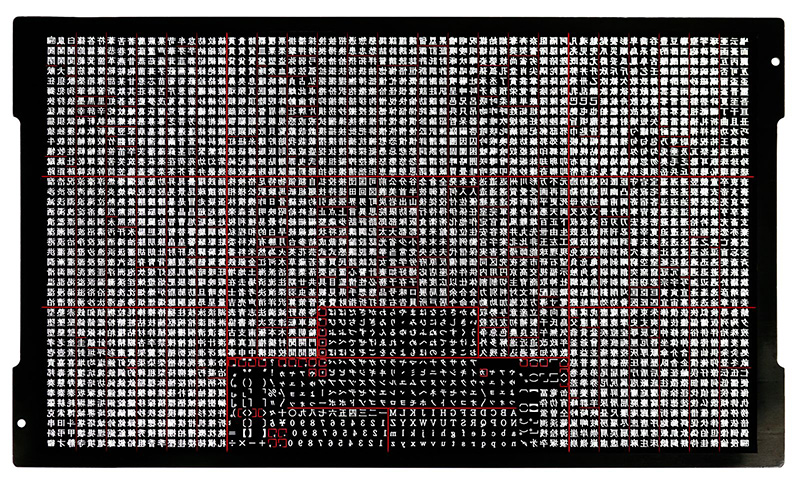

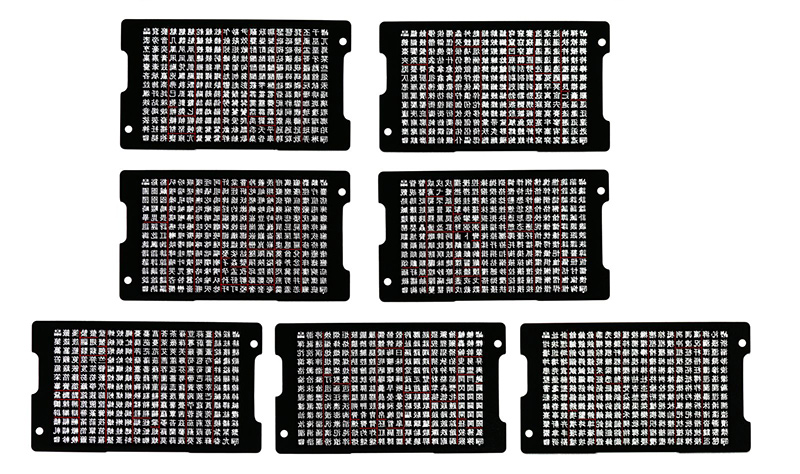

文字盤は1書体あたり、ひらがな、カタカナ、句読点等の約物類と主要漢字を含む2,862字を搭載したメインプレートを基本に、その他の漢字、記号類等がサブプレートとして用意されました。

文字盤は日本語だけでなく、欧文や中国語、ハングル等いくつもの言語で制作されたほか、数式、将棋、天気図、地図記号、道路標識、時刻表、ピクトグラムといった多種多様な印字にも対応していました。

それまで主流だった金属活字では、文字数、サイズ、書体にあわせて活字を用意する必要がありましたが、写真植字の登場によって、文字の拡大・変形・ツメ組みといった多彩な文字表現が可能になりました。

代表的な手動写植機

手動写植機は1925年の試作機以降、SK型、万能写植機PAVO、小型写植機SPICA等、機能や用途に応じてさまざまな機種が発売されました。最後の手動写植機はCRTディスプレイを備えた「PAVO-KY」(1987年発売)で、電算写植機が登場したあとも永く使われました。

これは全自動写植機・電算写植機は導入されている会社が新聞社や大手印刷会社等に限られていたこと、おもに本文用の小級数にしか対応していなかったことに対し、手動写植機は普及率が高く、最大100Qまでの印字が可能だったためです。

電算写植が普及した後も文字盤の製造・販売は継続され、新書体は手動写植向けの文字盤と電算写植向けのCフォント、双方が作られていました。

全自動写植機と

組版プログラム

SAPCOL

写植機は、金属活字による組版に比べて大幅な効率化を実現しました。しかし、1文字ずつ印字をしていく手動写植機は、新聞や書籍組版のような大量の文字を扱う現場に向いているとは言えませんでした。そこで写研(当時は写真植字研究所)は、1950年代後半から手動写植機の開発と並行して、自動写植の開発に着手しました。

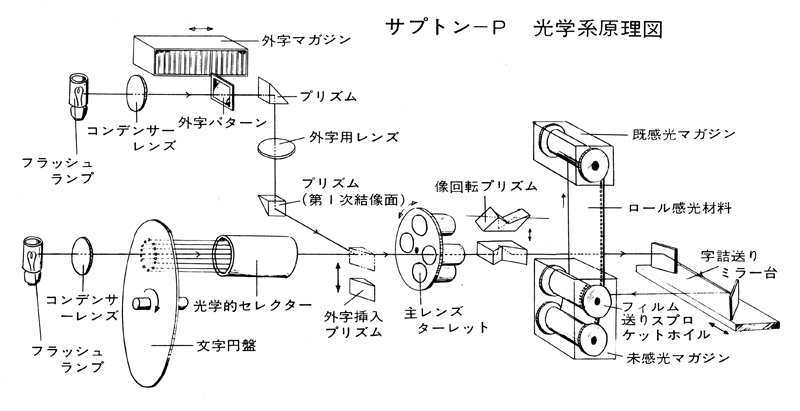

1960年に完成した全自動写植機の試作機は「SAPTON」(Shaken Automatic Photo Typesetting Machineの頭文字の一部から命名)と名付けられ、テープ状の符号を読み取り、円盤状の文字盤から高速で印字することで、毎分300字の印字を可能にしました。

SAPTONはその後、新聞向け全自動写植機「SAPTON-N」(1965年)として実用機が発売され、続いてテープ編集機「SAPTEDITOR-N」(1966年)を開発。1968年には一般用全自動写植機「SAPTON-P」、テープ編集機「SAPTEDITOR-P」を「SAPTON-Pシステム」として発表しました。

当初は書体数も限られ、印字サイズも本文用途の小級数に限定されていましたが、以降の開発のなかで書体のバリエーション、印字サイズ、そして組版機能も徐々に拡張されていきました。

全自動写植機「SAPTON」シリーズは1981年に3機種が発表されたのを最後に、CRT写植機にその役目を譲ることになります。

「CRT写植機」とは、CRTに文字を投影することで印字を行なう写植機のことです。

そのしくみは、ガラスの文字円盤に光を当てて取り出した文字を撮像管に投影することで電子信号に変換し、その文字データを高解像度CRTに映し出すことで感光材料に印字するというものでした。

電子信号化することでキャッシュメモリへのストックも可能になり、印字速度は1981年発売の「SAPTON-Somanechi9915」の印字速度が毎分900字だったのに対して、1977年発売の「SAPTRON-G1」では、毎分2,800字もの速度で印字することができました。

組版プログラム「SAPCOL」

また、この時期に全自動写植・電算写植システムに欠かすことができない、重要なプログラムが開発されます。

それが、独自の組版言語「SAPCOL」(SAPTON Composition Language)です。

全自動写植機の実現にあたっては、入力された文字を印字するだけでなく、文字のサイズや書体、揃えなどの組版処理をする必要があります。「SAPCOL」は独自の符号、タグを文字データに挿入することにより複雑な組版であっても、自動的に処理できるようにしたもので、この組版技術はその後のタショニムシステムによる電算写植まで、写研の組版品質を支える礎となりました。

代表的な全自動写植機

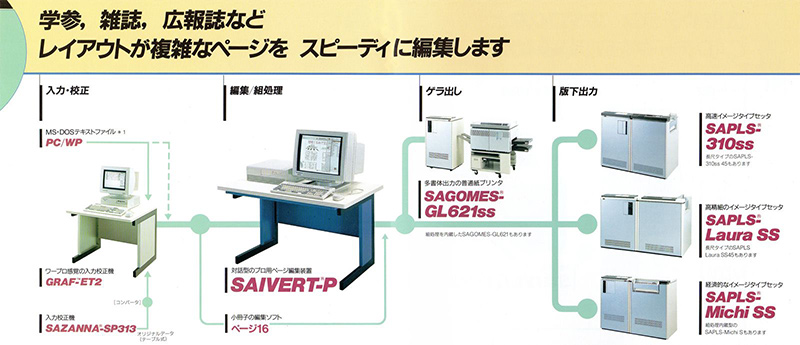

自動写植は、印字を行なう全自動写植機のほか、入力機等を含むシステムとして運用されました。

なお現在、一般的に「電算写植」と言えば、タショニムシステム(後述)を用いたものを指しますが、広義ではコンピュータ制御による自動印字ができるようになった1970年頃から、「全自動写植」は「電算写植」と呼ばれるようになりました。

フォントの

デジタル化と

タショニム

システム

「CRT写植機」には文字の印字方式によって、大きく分けて3つの段階がありました。

1つめは前述のような文字円盤の文字を電子信号化してCRTに映し出す方式、2つめはビットマップフォントをCRTに映し出す方式で、おもな機種には以下のようなものがあります。

- 「SAPTRON-APS5」(1977年)

- 「SAPTRON-APSμ5」(1981年)

- 「SAPTRON-Gelli S3225」(1983年)

3つめは写研独自のアウトラインフォント「Cフォント」を映し出す方式で、おもな機種には以下のようなものがありました。

- SAPTRON-Gimmy S1040/SS1040(1985年)

- SAPTRON-Gimmy N1440/N1425(1985年)

文字情報がドットで構成されたビットマップフォントから、ベクターデータとして形状を記録するアウトラインフォント「Cフォント」に変わったことで、サインやディスプレイ向けにカッティングプロッタのシステム(「MASALA」シリーズ)がリリースされるなど、写植の用途はますます広がっていきました。

1985年、Cフォントに加えて、もうひとつ画期的な製品が発表されました。

それがWYSIWYG(What You See Is What You Get:見た通りの結果が得られること)を実現した入力機「SAIVERT H-101」です。WYSIWYG入力が可能になったことで、複雑な指定が必要だった雑誌やチラシ等のレイアウトも、入力機上で直接行なえるようになりました。

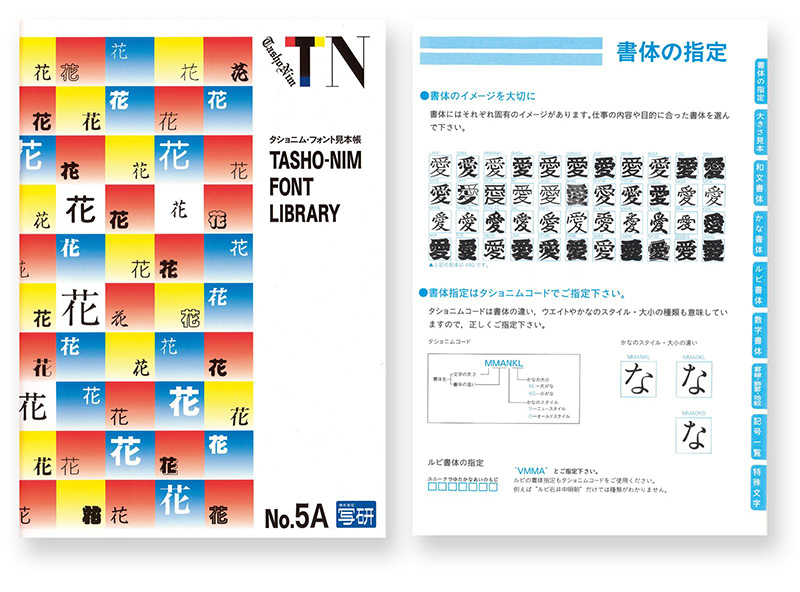

それまでの入力機ではすべての書体を同時に扱うことができなかったことを受け、1993年に「タショニムシステム」が開発されます。

「タショニム」とは「多書体」をアルファベットによる略称「ニモニック」で指定することを意味し、たとえば石井中明朝は「MMANKL」、ナール Dは「DNAR」というタショニムコードが割り当てられました。

タショニムシステムに対応したページ編集機「SAIVERT」「GRAF」「SAMPRAS」「Singis」、出力機「SAGOMES」、版下・フィルム出力機「SAPLS」が発表され、写研の電算写植システムはひとつの完成形に至ります。

代表的なデジタルフォント対応電算写植機

文字のデジタル化はビットマップフォント、アウトラインフォントと段階的に行なわれ、それにともないCRT写植機も進化しましたが、Cフォントを搭載したレーザー出力機「SAPLAS」シリーズの登場によって、フォントデータの処理はRIP(Raster Image Processor)側で行なわれ、直接、版下やフィルムに出力されるようになりました。